经济下行,最近有不少企业家们咨询匡律师经济性裁员怎么操作,也有不少劳动者咨询匡律师,企业经济性裁员,该怎么办。“裁员”在我们日常生活中耳熟能详,其实,裁员并不是一个专业的法律用语,本文中的出现的经济性裁员是指《劳动合同法》第四十一条规定的裁员情形,本文主要针对经济性裁员在实务中怎样操作进行具体分析。

Part.1 经济性裁员的法律规定

我们常见的关于经济性裁员的法律规定是《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》),《劳动合同法》第四十一条规定:

有下列情形之一,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的,用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员:(一)依照企业破产法规定进行重整的;(二)生产经营发生严重困难的;(三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;(四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。

裁减人员时,应当优先留用下列人员:(一)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;(二)与本单位订立无固定期限劳动合同的;(三)家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的, 应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减的人员。

Part.2 经济性裁员的法律风险

经济性裁员的法律规定比较简单,但风险点不少,常见的风险点分为两类:一是,不符合经济性裁员的实体条件;二是,不符合经济性裁员的程序条件。

(一)不符合经济性裁员的实体条件

根据《劳动合同法》第四十一条规定,经济性裁员的实体条件有五个:一、依照企业破产法规定进行重整;二、生产经营发生严重困难;三、企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员;四、其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行;五、需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上。

在实务中,企业经济性裁员被认定为违法裁员,主要是不符合实体条件的第二个“生产经营发生严重困难”,企业只是阶段性的经营困难,并未达到严重困难的程度;不符合实体条件的第三个“企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员”,企业只是岗位合并或者撤掉某个部门,或者劳动合同可以继续履行;不符合实体条件的第四个“劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行”,企业只是某个项目的完工,并不是客观情况发生重大变化,或者劳动合同可以继续履行;不符合实体条件的第五个“需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上”,也就是裁减人员不够。

(二)不符合经济性裁员的程序条件

根据《劳动合同法》第四十一条规定,经济性裁员的程序条件有两个:

一是,提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见;二是,裁减人员方案经劳动行政部门报告。实务中,如果经济性裁员被认定程序违法,就是不符合这两个程序条件,未履行民主告知和报告流程。

Part.3 经济性裁员合法操作条件、原则

(一)符合经济性裁员的实体条件

第一个实体条件,依照企业破产法规定进行重整。

根据《中华人民共和国企业破产法》第二条规定:“企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,依照本法规定清理债务。企业法人有前款规定情形,或者有明显丧失清偿能力可能的,可以依照本法规定进行重整。”对于资不抵债的企业,法律明确其可以通过重整的方式继续经营并清偿债务。在重整的过程中,企业可以根据经营状况,进行经济性裁员。

第二个实体条件,生产经营发生严重困难。

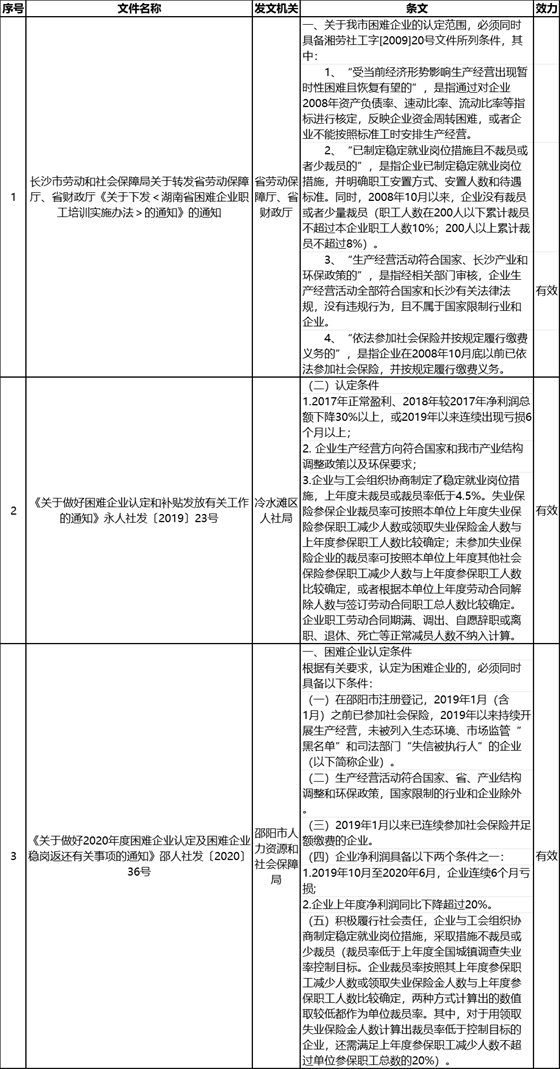

《劳动合同法》和其他法律法规并未明确企业“生产经营发生严重困难”的标准,原劳动部发布的《企业经济性裁减人员规定》(劳部发〔1994〕447号)第二条规定:“用人单位濒临破产,被人民法院宣告进入法定整顿期间或生产经营发生严重困难,达到当地政府规定的严重困难企业标准,确需裁减人员的,可以裁员。”对于严重困难企业的认定标准,由地方政府规定。在湖南,部分市明确了困难企业的认定标准:

从上面的文件可以看出,对于经营困难的标准,主要包括:一,企业连续数月亏损;二,之前未裁员或少裁员,已制定就业稳岗措施;三,企业生产经营方向符合国家和当地产业结构调整政策以及环保要求;四,依法参加社会保险并按规定履行缴费义务。

第三个实体条件,企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员。

《劳动合同法》和其他法律法规仍未对“企业转产、重大技术革新或者经营方式调整”作出明确规定,根据全国人大常委会法工委编写的《中华人民共和国劳动合同法释义》中载明:“在企业生产经营过程中,企业为了寻求生存和更大发展,必然要进行结构调整和整体功能优化,这些方式包括企业转产、重大技术革新和经营方式调整。”通过检索湖南省相关案例,发现“企业转产、重大技术革新或者经营方式调整”包括因政策原因转产新能源设备、因技术革新引入自动化生产线、因线下业务萎缩转向线上经营等。需注意的是,“企业转产、重大技术革新或者经营方式调整”并不必然导致经济裁员,只有企业对员工进行相应调整、变更劳动合同后,员工仍无法正常履行劳动合同的,企业才可进行经济性裁员。

第四个实体条件,其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行。

这是一个兜底条款,总体来说就是,因客观原因导致劳动合同无法履行。全国人大常委会法工委编写的《中华人民共和国劳动合同法释义》中载明:实践中,除了本条中列举的三类情形外,还有一些客观经济情况发生变化需要经济性裁员的情形,如有些企业为了防治污染进行搬迁需要经济性裁员的,也应允许用人单位进行经济性裁员。作为兜底条款,对本规定应作严格解释。在实务中,法院在认定“客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行”时,仍然使用《劳动部关于〈中华人民共和国劳动法〉若干条文的说明》中对“客观情况”的界定,主要是企业迁移、被兼并、企业资产转移。

第五个实体条件,需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上。裁减人数对经济性裁员的认定至关重要。如果裁减人数不符合要求,很有可能被认定为违法解除。

(二)符合经济性裁员的程序条件

第一个程序条件,提前30日向工会或全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见。

如上文所述,经济性裁员有人数要求,因裁减的人数较多,故需提前30日向工会或全体职工说明裁员情况、裁员方案,同时还要听取工会或全体职工意见。不少企业担心如果履行民主程序,当工会或职工明确反对经济性裁员时,便不能合法开展经济性裁员。需明确的是,此处只需听取工会或职工意见,而不是征求工会或职工同意,即使工会或职工不同意经济性裁员,企业依然可以进行合法裁员。

第二个程序条件,裁减人员方案经向劳动行政部门报告。

企业除履行内部民主程序,听取工会或者职工的意见外,裁减人员方案还应当依法向劳动行政部门报告。裁减人员方案包含哪些内容,根据《企业经济性裁减人员规定》(劳部发〔1994〕447号)第四条规定,经济性裁减人员方案应当包括被裁减人员名单、裁减时间及实施步骤、经济补偿办法等内容。有些企业出于各种考虑,故意选择不履行相关报告义务,其实大可不必这样做。根据劳动部办公厅关于印发《关于〈劳动法〉若干条文的说明》的通知(劳办发〔1994〕289号)第二十七条第三款明确规定:“‘报告’仅指说明情况,无批准的含义。”意思就是,企业只需将裁员方案向劳动行政部门说明情况,不需劳动行政部门批准。如果企业刻意规避行政报告程序,则很有可能构成违法解除劳动合同。

(三)裁员遵循社会福利原则

企业进行经济性裁员,主要出于节约各项成本,对人员结构进行调整,达到增强经营能力的目的。但裁员可不是你想裁谁就裁谁,企业裁员还需考虑社会因素,遵循社会福利原则,于是《劳动合同法》第四十一条明确裁员时应当优先留用这三类人员:(一)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;(二)与本单位订立无固定期限劳动合同的;(三)家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者未成年人的。这些人员对企业的贡献较大,且对工作的依赖性非常强,不能将这些人随意推向社会,故,法律对这些群体应给予相应保护,企业在确认裁减人员名单时,要避开这三类人员。

(四)被裁员人员优先录用原则

当企业恢复元气,正常运转,需要招聘人员、吸纳人才时,原被裁人员在同等条件下应当优先招用。故,《劳动合同法》第四十一条规定:用人单位依照本条第一款规定裁减人员,在六个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员,并在同等条件下优先招用被裁减的人员。

Part.4 律师建议

如果企业经济性裁员符合法定条件,千万不要忘了保留证据。毕竟打官司就是打证据。常见的证据包含:法院裁定破产重整的文书;连续几年亏损的财务报表、审计报告;与员工协商变更劳动合同的记录;工会/全体职工告知书;听取工会/职工意见会议纪要;裁员方案;裁员方案向劳动行政部门报告的留痕等等。

最后发现,当企业以《劳动合同法》第四十一条为由进行经济性裁员时,流程多、条件苛刻、证据要求高,还得支付经济补偿。万一企业忽视某个流程或者证据意识不强或不符合法律规定的经济性裁员的条件,还面临支付赔偿金的风险。

那有没有更好的办法呢?匡律师建议:一,对于是否符合裁员实体条件把握不准的,可以咨询专业律师,或者与员工协商解除劳动关系;二,如果符合经济性裁员条件,加强证据意识,保留证据,如果不确定怎样准备证据,仍建议寻求专业律师帮助;三,考虑其他降本增效措施,如采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式降低成本,稳定岗位。

欢迎关注全国优秀律师事务所湖南通程律师事务所,微信公众号请关注hntcls